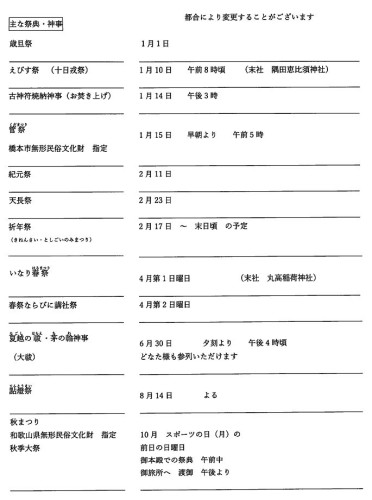

主な祭典・神事

※都合により変更することがございます

- 管祭 橋本市無形民俗文化財指定

1月15日 早朝5時より

- 秋まつり 和歌山県無形民俗文化財指定

プレミア和歌山認定

10月スポーツの日(月)の前日の日曜日 予定

- 例祭 10月15日

管祭(和歌山県橋本市無形民俗文化財)について 粥占神事

小正月の15日に、その年の稲作の豊凶を占う神事。

予め長さ約20センチ、直径約2.5センチの小竹管3本を麻苧で筏に組む。

早稲・中稲・晩稲の三種に区分し、それぞれに切り目を入れる。

早稲には菱形一つ、中稲には二つ、晩稲には三つ。

洗米と小豆を大釜で炊き、煮えたぎったころ筏に組んだ竹筒を入れて小豆粥の分量を見て判断する。

釜は、古くは鼎を使用。

神事は、1月15日早朝5時より斎行。

前日、夕刻より古神符焼納神事を執り行った浄火を用いる。

神前に供えた洗米一升と小豆五合を五升釜で炊き、粥が煮えたぎったころ、釜の中に筏に組んだ竹筒を入れる。

数分後に引き上げて神前に供えたのち、神楽殿にて竹筒を開く。

小竹管を用いるため、管祭と呼ぶ。

神事で用いた竹筒は、粥が入った状態で拝殿に展示。

参拝者自身が小豆粥の分量を見て判断し、その年の稲作の品種を占う。

一般に、米粒がよく詰まっているのをその年の品種に選ぶ。

また、小豆が少ないのは実入りが少ない(みなせが少ない)ともいわれている。

橋本市無形民俗文化財 昭和60年7月25日指定

古神符焼納神事と管祭

1月14日古神符焼納神事(とんど・お焚き上げ)をおこないます。

お焚き上げ(燃やす)をして、神さまに元の御座にお還りいただきます。

その時の浄火を用いて翌早朝5時より粥を炊きます。 管祭 粥占神事斎行

祈年祭 としごいのみまつり きねんさい

2月17日 (~末日頃の予定)

春のはじめに 五穀の豊穣を祈ります

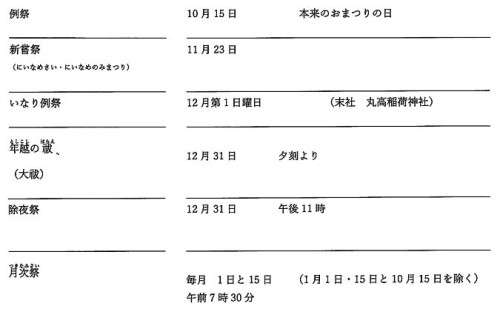

新嘗祭 にいなめのみまつり にいなめさい しんじょうさい

11月23日

収穫した新穀を神さまにお供えします

神さまの恵みに感謝し 皇室の弥栄と国家国民の安泰を祈ります

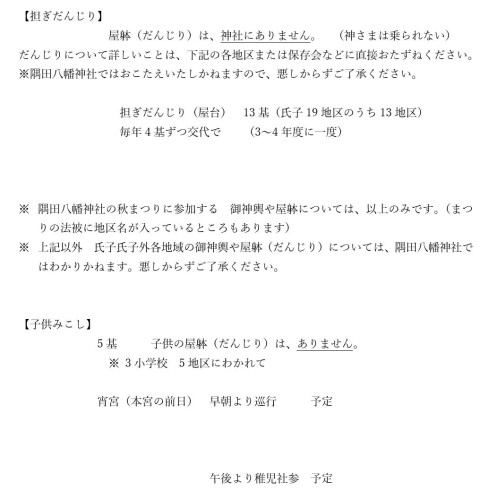

秋まつり(和歌山県無形民俗文化財)について

鎌倉時代の放生会を起源とするおまつりです。

隅田八幡神社の例祭日は、10月15日です。

本来のおまつり日で、今も変わらず神事のみ斎行しております。

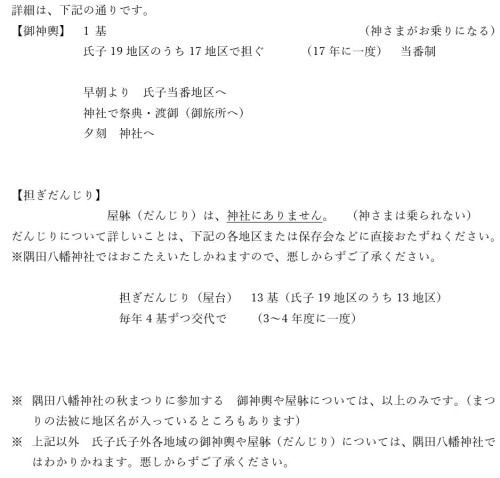

御神輿渡御(お渡り)は平成5年から10月上旬の休日に、

現在はスポーツの日の前日の日曜日に執りおこなっております。

早朝より御神輿が当番地区へ巡行後、神社へお戻りになり本殿にて祭典。

祭典後、御旅所(現在の隅田中学校内)へ。

渡御の順番は、

屋躰(4基)― 御神輿 ― 神職(神主)[宮司・禰宜………] ― 御神具(威儀物)[榊・天狗・獅子・御幣・鉾・長刀・弓矢・剣] 唐櫃・太鼓 ― 氏子総代ら と列をなします。

天狗は猿田彦大神さま(道案内・先導の神さま)をあらわし先頭を歩いていましたが、現在は屋躰(4基)の後に笛太鼓で囃しながら御旅所まで練ります。

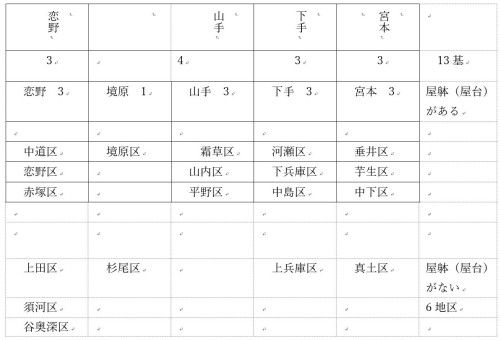

大人約100人で担ぐ県下最大級の屋躰(屋台・担ぎだんじり)が、毎年4基(13基あり、年毎に交代)参加します。

担ぎだんじりは、8~10.5メートル。700~800キログラム。

和歌山県無形民俗文化財 平成7年4月11日指定

(プレミヤ和歌山 平成22年10月6日認定)

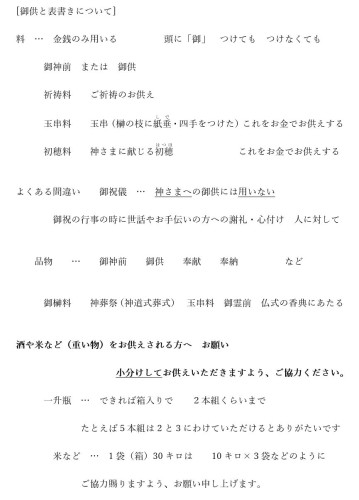

[御供と表書きについて]